Achtsamkeit: Das Fundament einer bewussten Lebensführung

Einleitung – warum ich diesen Artikel schreibe

Wenn ich über Achtsamkeit spreche, meine ich nicht die Art von Technik, die man übt, um ruhiger zu werden. Mich interessiert, was in uns geschieht, wenn wir aufhören, ständig etwas zu tun – und uns einfach einen Moment lang wahrnehmen. Viele Menschen wissen theoretisch, was sie tun sollten, um gelassener zu leben, und erleben doch, dass sie es im Alltag nicht umsetzen können.

Achtsamkeit beginnt genau dort, wo Wissen in Erfahrung übergeht. Sie hilft uns, wieder zu spüren, wie lebendig dieser Moment ist, wenn wir wirklich anwesend sind.

Warum schreibe ich diesen Artikel? Weil ich zeigen möchte, was Achtsamkeit tatsächlich bedeutet – jenseits von den üblichen Schlagworten. Ich möchte die Vielfalt ihrer Facetten darstellen: philosophisch, psychologisch und neurobiologisch.

Dieser Artikel ist bewusst ausführlich angelegt, fast wie ein kleines Nachschlagewerk. Du kannst ihn komplett lesen oder dir die Abschnitte heraussuchen, die für dich gerade relevant sind. In jedem Fall wirst du eine klare Linie finden:

Achtsamkeit ist für mich die Grundlage einer bewussten Lebensführung – und genau darin liegt ihre Kraft.

Was Achtsamkeit bedeutet – und was nicht

Oft erzählen mir Menschen, dass sie nicht gut meditieren können, weil sie ihre Gedanken nicht loswerden. Aber darum geht es gar nicht. Gedanken loszuwerden wäre wie Wolken am Himmel festhalten zu wollen.

Achtsamkeit heißt, zu bemerken, dass da Gedanken sind – und ihnen nicht automatisch zu folgen. Wenn du das übst, entsteht ein kleiner Zwischenraum zwischen Reiz und Reaktion. In diesem Raum liegt Wahlfreiheit – die Freiheit zu entscheiden, ob du deinem ersten Impuls folgst oder eine andere, bewusstere Antwort wählst. Genau hier beginnt Selbstführung.

Achtsamkeit heißt: die Aufmerksamkeit bewusst auf den gegenwärtigen Moment richten, mit einer offenen und nicht-wertenden Haltung. Es geht darum, wahrzunehmen, was jetzt gerade da ist – Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, äußere Eindrücke – ohne sie sofort zu bewerten oder zu verändern.

Wichtig ist die Abgrenzung:

ResilienzImpulse

Lust auf Persönlichkeitsentwicklung mit Herz und wissenschaftlicher Grundlage? Dann bist du bei meinen beliebten ResilienzImpulsen genau richtig!

Historische und kulturelle Wurzeln

Ich finde es faszinierend, wie alt das Bedürfnis nach bewusster Gegenwärtigkeit ist. Schon in den frühen Philosophien und Religionen suchten Menschen Wege, sich im Strom des Lebens zu verankern. Wenn wir das betrachten, merken wir: Achtsamkeit ist nichts Modernes, sondern ein uraltes Menschheitsthema. Vielleicht ist das der Grund, warum sie uns heute wieder so anzieht – weil sie uns an eine Qualität erinnert, die in einer beschleunigten Welt verloren zu gehen droht.

Achtsamkeit ist keine moderne Erfindung. Schon seit Jahrtausenden finden sich Praktiken der bewussten Gegenwart in verschiedenen Kulturen:

In der Moderne hat Jon Kabat-Zinn Achtsamkeit durch sein Programm MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) in die Medizin und Psychologie gebracht.

In der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) ist Achtsamkeit ein zentraler Prozess, um Abstand zu Gedanken zu gewinnen und handlungsfähig zu bleiben.

Psychologische und neurobiologische Grundlagen

Mich begeistert, wie sichtbar die Verbindung zwischen Geist und Körper geworden ist. Achtsamkeit wirkt nicht nur auf das Erleben, sondern verändert messbar, wie unser Gehirn Reize verarbeitet. Wenn du achtsam atmest, beruhigst du dein Nervensystem – und gibst deinem präfrontalen Cortex die Chance, wieder die Führung zu übernehmen. So entstehen neue Wege im Gehirn, kleine Resilienz-Autobahnen, die uns helfen, klarer und bewusster zu handeln. Das ist keine Theorie, sondern Biologie im Alltag.

Geist und Körper in Verbindung

Geist und Körper beeinflussen sich gegenseitig in jedem Moment. Ein spannender Film kann den Puls beschleunigen, Muskeln anspannen und sogar Schweißreaktionen auslösen.

Umgekehrt wirkt der Körper auf den Geist: Wer tief und ruhig atmet, aktiviert das parasympathische Nervensystem und sendet ein Signal von Beruhigung.

Achtsamkeit bringt genau diese Wechselwirkungen ins Bewusstsein. Indem wir sie wahrnehmen, können wir lernen, gezielter mit ihnen umzugehen – etwa, indem wir in Stressmomenten bewusst den Atem nutzen, um Ruhe hereinzubringen.

Aufmerksamkeitsnetzwerke

Im Gehirn gibt es verschiedene Netzwerke, die für Aufmerksamkeit zuständig sind. Achtsamkeit trainiert drei Fähigkeiten, die im Alltag entscheidend sind:

Fokussieren

Die Aufmerksamkeit gezielt halten, wenn Konzentration gebraucht wird (z. B. beim Arbeiten oder Zuhören).

Umlenken

Die Aufmerksamkeit bewusst zurückholen, wenn Gedanken abschweifen oder sich festhaken.

Weiten

Den Blick öffnen, um die Gesamtsituation im Auge zu behalten, statt sich in Details zu verlieren.

Diese drei „Aufmerksamkeitsbewegungen“ erklären, warum Achtsamkeit nicht nur innerlich wirkt, sondern auch die Qualität von Arbeit, Beziehungen und Entscheidungen beeinflusst.

Default Mode Network (DMN)

Das Default Mode Network ist ein Hirnnetzwerk, das aktiv wird, wenn wir nicht auf eine Aufgabe fokussiert sind – beim Grübeln, Tagträumen oder inneren Kreisen um uns selbst.

Dauerhaft überaktive DMN-Aktivität wird mit Unruhe und depressiven Tendenzen in Verbindung gebracht. Achtsamkeit reduziert die Aktivität des DMN und stärkt Netzwerke, die auf die Gegenwart und die aktuelle Aufgabe ausgerichtet sind. Dadurch erleben viele Menschen mit Praxis mehr Klarheit im Kopf und weniger Gedankenkarussell.

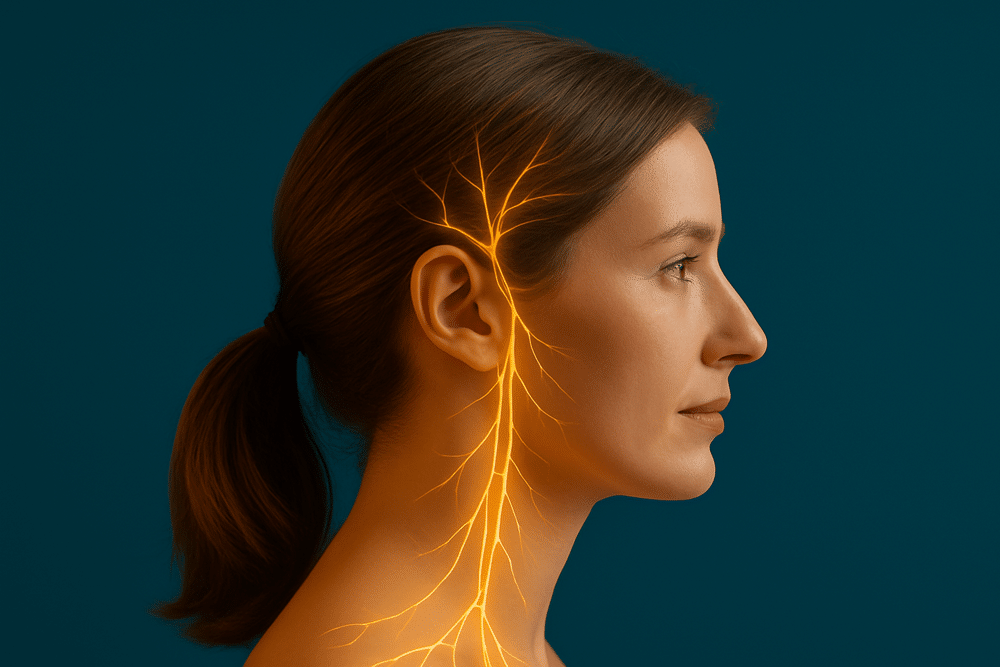

Amygdala und präfrontaler Kortex

Die Amygdala ist eine Art „Alarmzentrum“ im Gehirn. Sie reagiert blitzschnell auf potenziell bedrohliche Reize – oft bevor wir bewusst darüber nachdenken.

Der präfrontale Kortex dagegen ist der Bereich, mit dem wir reflektieren, abwägen und bewusst steuern.

Studien zeigen: Regelmäßige Achtsamkeitspraxis verringert die Überreaktivität der Amygdala und stärkt gleichzeitig die Verbindung zum präfrontalen Kortex.

👉 Das bedeutet: Weniger impulsive Stressreaktionen, mehr Spielraum für bewusste Entscheidungen.

Interozeption und Insula

Interozeption bezeichnet die Fähigkeit, innere Körperzustände wahrzunehmen – Herzschlag, Atmung, Spannungen, Wärme. Die Insula, ein zentrales Hirnareal, ist dabei maßgeblich beteiligt.

Achtsamkeitspraxis schult diese Wahrnehmung: Wer frühzeitig merkt, dass der Körper in Anspannung geht, kann rechtzeitig regulieren. So wird verhindert, dass Stress sich aufschaukelt, bis er kaum mehr steuerbar ist.

👉 Interozeption ist damit ein Schlüssel für Selbstregulation im Alltag.

Herzratenvariabilität und Vagus

Die Herzratenvariabilität (HRV) beschreibt, wie flexibel sich der Herzschlag an wechselnde Anforderungen anpasst. Sie ist ein Marker für die Anpassungsfähigkeit des Nervensystems.

Achtsamkeit, besonders in Verbindung mit Atemübungen, kann den Vagusnerv aktivieren und die HRV verbessern. Das bedeutet: mehr Zugang zum „Beruhigungssystem“ des Körpers und eine bessere Balance zwischen Anspannung und Erholung.

👉 Ein reguliertes Nervensystem ist die Grundlage für innere Ruhe.

Neuroplastizität

Das Gehirn bleibt formbar – ein Leben lang. Achtsamkeitspraxis führt zu erfahrungsabhängigen Veränderungen: Regionen, die mit Aufmerksamkeit, Selbstwahrnehmung und Emotionsregulation zu tun haben, zeigen mehr Aktivität oder stärkere Verbindungen (z. B. präfrontaler Kortex, Hippocampus, ACC).

👉 Das zeigt: Achtsamkeit ist kein kurzfristiger „Hack“, sondern eine Praxis, die langfristig Spuren im Gehirn hinterlässt – im positiven Sinn.

Wenn wir achtsam sind, merken wir, wie Gedanken kommen und gehen. Diese Erfahrung verändert unser Verhältnis zu uns selbst. Wir erkennen, dass wir nicht jeder inneren Stimme glauben müssen. Es entsteht mehr Weite, mehr Selbstkontakt. Für mich ist das einer der größten Effekte von Achtsamkeit: Sie bringt uns zurück in die Selbstbeobachtung, ohne Bewertung, ohne Druck. Das ist der Boden, auf dem innere Stärke wachsen kann.

So wirkt Achtsamkeit auf deine Psyche

Aufmerksamkeitssteuerung

Achtsamkeit trainiert die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Du erinnerst dich an die drei Aufmerksamkeitsnetzwerke:

Diese Flexibilität im Umgang mit Aufmerksamkeit ist entscheidend im Alltag: Sie verhindert, dass wir uns in Details verlieren oder im Grübeln festhängen, und stärkt unsere Fähigkeit, bewusst und situationsangemessen zu reagieren.

Dezentrierung (Defusion)

Gedanken wirken oft absolut – als wären sie die Wahrheit. Achtsamkeit schafft Abstand: Ein Gedanke ist ein Ereignis im Geist, nicht mehr. Diese Fähigkeit wird auch „Defusion“ genannt. Statt „Ich bin unfähig“ festzuschreiben, erkenne ich: „Da ist gerade der Gedanke, dass ich unfähig bin.“

Dieser kleine Perspektivwechsel reduziert die Macht belastender Gedanken und eröffnet Handlungsspielraum.

Akzeptanz

Achtsamkeit und Akzeptanz sind eng verbunden: Wahrnehmen, was da ist – und innerlich Raum geben, ohne sofort in Widerstand oder Vermeidung zu gehen.

Das bedeutet nicht, alles gutzuheißen. Es heißt, die Realität anzuerkennen, bevor entschieden wird, wie man handeln möchte.

👉 Hier kannst du mehr zum Thema Akzeptanz erfahren: Akzeptanz verstehen: Der Schlüssel zu Resilienz und Selbstführung

Emotionsregulation

Achtsamkeit verändert, wie wir mit Gefühlen umgehen. Anstatt Emotionen zu unterdrücken oder ihnen ausgeliefert zu sein, können wir sie beobachten, annehmen und bewusst modulieren. Das kann heißen: den Ärger wahrnehmen, die körperliche Spannung spüren und dann entscheiden, wie man reagieren möchte – statt in den automatischen Affekt zu rutschen. Achtsamkeit wird damit zur Grundlage gesunder Emotionsregulation.

👉 Einen ausführlichen Artikel findest du hier: Emotionsregulation – alles, was du wissen musst

Selbstmitgefühl

Ein weiterer Mechanismus ist die Haltung von Freundlichkeit und Verständnis gegenüber sich selbst. Viele Menschen neigen zu harter Selbstkritik. Achtsamkeit schafft einen Raum, in dem man auch mit eigenen Fehlern und Begrenzungen mitfühlend umgehen kann. Das bedeutet nicht Nachsicht um jeden Preis, sondern eine innere Haltung, die Entwicklung ermöglicht, ohne ständig im Kampf mit sich selbst zu stehen.

👉 Wenn du mehr über den inneren Kritiker erfahren möchtest: Der innere Kritiker – wie du besser mit dieser inneren Stimme umgehen kannst

Achtsamkeit im Gebäude der Selbstführung und Resilienz

In meinen Seminaren beschreibe ich Achtsamkeit oft als Fundament. Ohne sie bleibt Selbstführung theoretisch. Wenn du nicht wahrnimmst, was in dir passiert, kannst du es auch nicht steuern. Achtsamkeit schafft Bewusstsein für diese feinen inneren Bewegungen – körperlich, emotional, gedanklich. Erst dadurch wird Resilienz lebendig: Sie entsteht, wenn Wahrnehmung und Handlung wieder miteinander verbunden sind.

Achtsamkeit als Fundament der Selbstführung

Nutzen und Wirkung von Achtsamkeit

Viele erwarten, dass Achtsamkeit sofort Ruhe bringt. Doch oft zeigt sich zuerst das Gegenteil: Unruhe, Gedankenflut, Spannung. Du machst nichts falsch, sondern das ist der Moment, in dem wir wirklich sehen, wie es in uns aussieht. Wenn du dabei bleibst, beginnt sich das System selbst zu regulieren. Die Ruhe entsteht nicht, weil du sie erzwingst, sondern weil dein Nervensystem lernt, Vertrauen in den Moment zu fassen. So wird Achtsamkeit zu einer echten Ressource – nicht als reine Technik, sondern als innere Haltung.

Subjektive Erfahrungen

Viele Menschen beschreiben, dass sie durch Achtsamkeit innerlich ruhiger werden. Nicht, weil Probleme verschwinden, sondern weil sie klarer sehen können, was gerade passiert. Diese Klarheit schafft Übersicht: Was ist jetzt wirklich wichtig, was kann warten, was ist vielleicht gar nicht so bedrohlich, wie es sich im ersten Moment anfühlt? So entsteht das Gefühl, das eigene Leben wieder „in der Hand zu haben“, statt von Gedanken und Gefühlen getrieben zu werden.

Psychologische Effekte

Aus der psychologischen Forschung wissen wir: Achtsamkeit reduziert Tendenzen zum Grübeln und verbessert die emotionale Balance. Wer regelmäßig übt, entwickelt mehr Distanz zu belastenden Gedanken – sie wirken nicht mehr wie unumstößliche Wahrheiten, sondern werden als Ereignisse im Geist erkennbar. Das verändert den Umgang mit Stress, aber auch mit Selbstzweifeln und Kritik. Gleichzeitig stärkt Achtsamkeit die Fähigkeit, Gefühle anzunehmen, ohne von ihnen überwältigt zu werden.

Neurobiologische Veränderungen

Studien zeigen, dass Achtsamkeitspraxis die Stressnetzwerke im Gehirn positiv beeinflusst. Die Amygdala reagiert weniger heftig, während präfrontale Areale, die für Reflexion und Steuerung zuständig sind, stärker eingebunden werden. Auch die Insula – wichtig für Körperwahrnehmung – zeigt veränderte Aktivität. Diese Veränderungen gehen mit einer besseren Regulation von Stress und einer größeren Flexibilität des Nervensystems einher. Das bedeutet: nicht weniger Herausforderungen im Leben, aber mehr innere Ressourcen, um ihnen zu begegnen.

Grenzen und Realismus

So wertvoll diese Effekte sind – Achtsamkeit ist kein Allheilmittel. Sie ersetzt keine medizinische oder therapeutische Behandlung. Die Wirkung entfaltet sich nicht über Nacht, sondern entsteht durch regelmäßige Übung. Und: Sie ist nicht für jede Situation geeignet. In akuten Krisen oder bei unbehandelten Traumafolgestörungen kann Achtsamkeit überfordern, wenn sie ohne Begleitung eingesetzt wird.

👉 Deshalb ist wichtig: Achtsamkeit wirkt nachhaltig, wenn sie mit Geduld, Dosierung und realistischen Erwartungen praktiziert wird.

Traumasensible Hinweise

Achtsamkeit kann heilsam sein, aber nicht jeder Moment ist dafür geeignet. Wenn alte Erinnerungen oder Übererregung auftauchen, braucht es Halt und Dosierung. In meiner Arbeit sehe ich immer wieder, wie wichtig Erdung ist: den Körper spüren, den Raum wahrnehmen, atmen. Achtsamkeit soll stabilisieren, nicht überfluten. Darum ist es so wesentlich, die Praxis an das eigene Nervensystem anzupassen und bei Bedarf Unterstützung zu suchen.

Achtsamkeit ist nicht in jedem Kontext hilfreich. Für die meisten Menschen ist sie eine wertvolle Ressource, doch bei bestimmten Vorerfahrungen kann sie Überforderung auslösen.

Akute Traumafolgestörungen: Wer mit unbehandelten traumatischen Erfahrungen lebt, kann durch die Fokussierung nach innen verstärkt in Erinnerungen oder Überflutungen geraten.

Hohe Belastung oder Stressspitzen: Auch hier kann eine Übung zunächst eher Unruhe verstärken, wenn sie ohne Anleitung durchgeführt wird.

Wichtig ist deshalb eine traumasensible Haltung:

Erdung: Aufmerksamkeit bewusst auf die Umgebung oder den Körper lenken (z. B. Füße am Boden, Blick im Raum).

Äußere Anker: Klänge, Gegenstände oder Bewegung können helfen, im Hier und Jetzt verankert zu bleiben.

Dosierung: Kurze, wohl dosierte Übungen sind oft hilfreicher als lange Meditationen.

Begleitung: Bei starken Symptomen ist es sinnvoll, Achtsamkeitspraxis nur in professioneller Begleitung einzusetzen.

Achtsamkeit soll stärken, nicht überfordern. Traumasensibilität heißt deshalb: behutsam dosieren, individuelle Grenzen respektieren und bei Bedarf fachliche Unterstützung hinzuziehen.

Fazit: Dein Weg zu mehr Achtsamkeit

Für mich ist Achtsamkeit kein Ziel, sondern eine Art, durchs Leben zu gehen. Es ist der Moment, in dem du innehältst, bevor du reagierst. Der Moment, in dem du dich selbst wahrnimmst, bevor du dich verlierst. Vielleicht ist das der stillste, aber zugleich kraftvollste Ausdruck von Selbstführung: bewusst da zu sein – mit allem, was gerade ist.

Achtsamkeit kein Tool, das man bei Bedarf aus dem Keller holt. Sie ist ein Weg, das Leben bewusst zu gestalten. Achtsamkeit bedeutet: innehalten, wahrnehmen, präsent sein – bevor man handelt. Dadurch entsteht ein Moment von Klarheit, und in diesem Moment liegt Wahlfreiheit: Reagiere ich automatisch, oder entscheide ich mich bewusst?

Im Alltag zeigt sich das nicht in spektakulären Übungen, sondern in kleinen Gesten: beim Essen wirklich schmecken, beim Zuhören präsent bleiben, beim Atmen kurz die Aufmerksamkeit in den Körper holen. Diese Momente wirken unscheinbar – und gerade darin liegt ihre Kraft.

Achtsamkeit als Haltung heißt: Das Leben nicht an sich vorbeilaufen lassen, sondern wach im Kontakt sein – mit sich selbst, mit anderen, mit der Situation. Es geht nicht darum, ständig perfekt achtsam zu sein, sondern immer wieder bewusst zurückzukehren in den Moment.

Häufige Fragen (FAQs) kurz beantwortet

Ist Achtsamkeit dasselbe wie Meditation?

Nein. Meditation ist eine Übungspraxis, Achtsamkeit eine Haltung. Meditation kann Achtsamkeit fördern, aber man kann achtsam sein, ohne formell zu meditieren – etwa beim Gehen, Essen oder Zuhören.

Hilft Achtsamkeit gegen Grübeln?

Ja, viele Menschen erleben, dass Achtsamkeit das ständige Gedankenkreisen unterbricht. Der entscheidende Punkt ist: Gedanken werden als mentale Ereignisse erkannt, nicht als unumstößliche Wahrheiten. Das schafft Abstand zum inneren Autopiloten.

Muss ich dafür religiös sein?

Nein. Achtsamkeit hat zwar spirituelle Wurzeln in vielen Traditionen, wird heute aber in Psychologie, Medizin und Pädagogik unabhängig von Religion angewendet. Sie ist eine universelle menschliche Fähigkeit.

Ist Achtsamkeit einfach nur Entspannung?

Nein. Entspannung kann auftreten, ist aber nicht der eigentliche Zweck. Achtsamkeit bedeutet, wach und präsent zu sein – auch wenn der Moment gerade anstrengend, unangenehm oder herausfordernd ist.

Marion Wandke

Seit über 15 Jahren beschäftige ich mich mit der Frage, wie Menschen in komplexen Lebensphasen innerlich klar und handlungsfähig bleiben können. Mich interessieren besonders die Wechselwirkungen zwischen Denken, Fühlen und Körperwahrnehmung – dort, wo Selbstregulation gefordert ist.

Ich arbeite heute als Resilienz-Coachin mit Fokus auf humanistischer Psychologie und Psychotherapie, Neurowissenschaften und Embodiment. Mein Schwerpunkt liegt auf Selbstführung und Selbstregulation als Schlüsselkompetenz. Ich bin überzeugt, dass echte innere Stärke aus Klarheit, Werteorientierung und Selbstführung entsteht.