Resilienz verstehen und stärken:

Alles, was du wissen musst

Resilienz – Ein lebenslanger Prozess der inneren Stärke

Denkst du an Resilienz, kommt dir vielleicht zuerst Stressbewältigung in den Sinn. Ja, das spielt eine Rolle, aber Resilienz umfasst so viel mehr.

Für mich ist Resilienz ein lebendiger Prozess, der uns unser ganzes Leben begleitet. Es ist die Fähigkeit, sich in schwierigen Zeiten zu stabilisieren und dabei das Gleichgewicht zu halten, oder es immer wieder neu zu finden.

Resilienz beschreibt die innere Widerstandskraft, mit der du schwierige Situationen nicht nur meisterst, sondern gestärkt aus ihnen hervorgehst.

Resilienz bedeutet nicht, unverwundbar zu sein. Es geht darum, mit den natürlichen Höhen und Tiefen des Lebens umzugehen. Manchmal sind es kleine Rückschläge, manchmal größere Herausforderungen. Resilienz hilft uns, nicht stehenzubleiben. Sie lässt uns aus diesen Momenten Kraft schöpfen und klarer und bewusster in die Zukunft blicken.

Diese innere Fähigkeit schlummert in uns allen und kann gestärkt werden. Das gelingt, indem wir lernen, bewusst mit unseren Emotionen, Gedanken und Reaktionen umzugehen. Resilienz ist kein starres Konzept, sondern eine stetige Entwicklung. Sie hilft uns, die Veränderungen des Lebens nicht nur zu bewältigen, sondern mit neuer Klarheit anzugehen.

🔶🔶 Selbstregulation spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, innere Stabilität in belastenden Situationen zu bewahren. Einen tiefergehenden Einblick findest du hier: Selbstregulation als Schlüssel für innere Stabilität.

Was heißt Resilienz?

Resilienz ist die Fähigkeit, schwierige Zeiten nicht nur zu meistern, sondern gestärkt daraus hervorzugehen. Das ist ein dynamischer Prozess, der emotionale, mentale und soziale Kräfte mobilisiert. Resilienz macht nicht unverwundbar, sondern hilft, flexibel mit den Höhen und Tiefen des Lebens umzugehen und immer wieder die innere Balance zu finden.

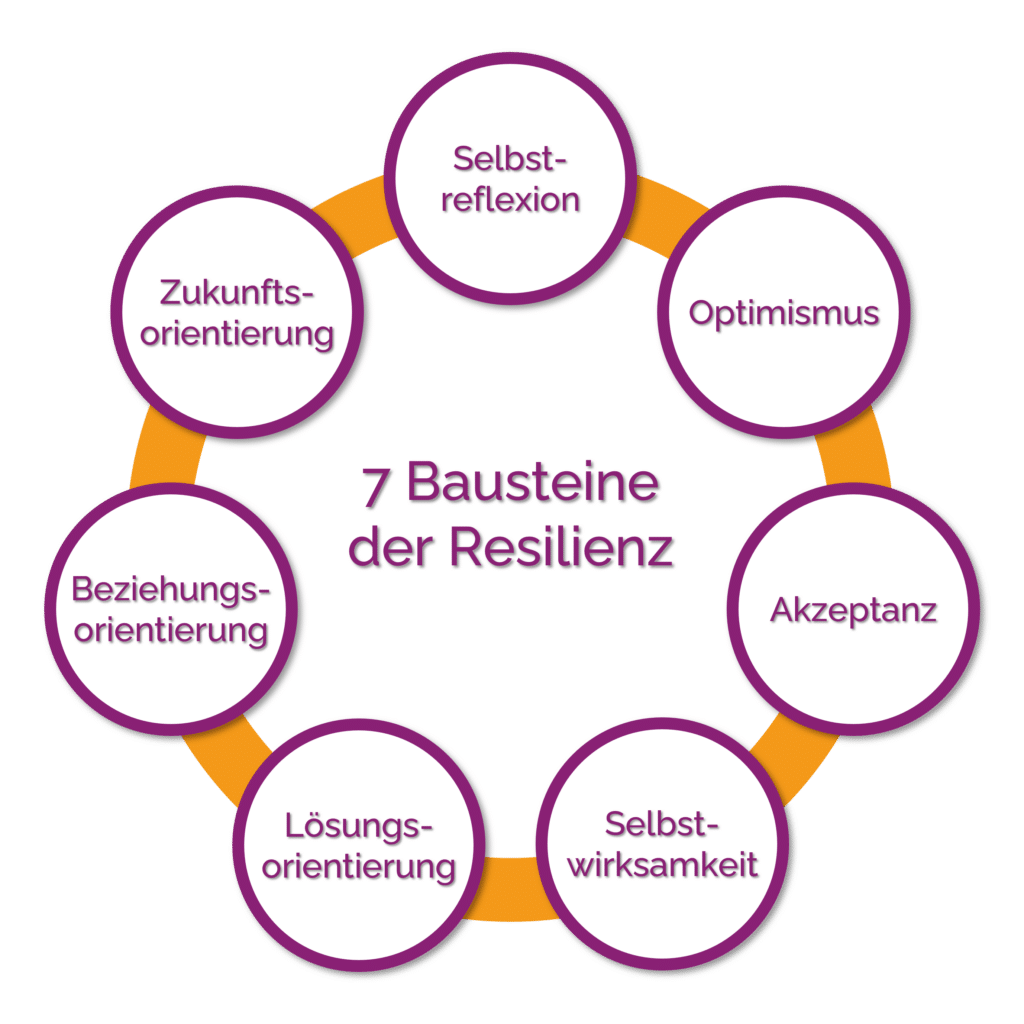

Wissenschaft trifft Praxis: Die 7 Bausteine der Resilienz und ihre neurobiologischen Grundlagen

Resilienz ist wie ein Muskel, den jeder von uns stärken kann. Wenn wir verstehen, wie unser Gehirn arbeitet und dieses Wissen gezielt anwenden, wird Resilienz trainierbar. In meiner Arbeit erkläre ich die sieben Bausteine der Resilienz. Diese helfen uns, Herausforderungen zu meistern und gestärkt daraus hervorzugehen.

Warum “Bausteine” und nicht “Säulen”? Oft liest man von den sieben Säulen der Resilienz, die als stabil, fest und unbeweglich gelten. Ich ziehe den Begriff “Bausteine” vor, weil er Flexibilität andeutet. Bausteine kann man aufeinander aufbauen, anpassen und ergänzen. Resilienz ist kein festes Gebilde, sondern ein dynamischer Prozess. Mit meinen sieben Bausteinen möchte ich dir ein Modell bieten. Es passt sich deinen individuellen Bedürfnissen und Lebenssituationen an und unterstützt dich gezielt bei der Entwicklung deiner Resilienz.

Die drei Ebenen der Resilienzbausteine: Haltung, Fähigkeiten und Ressourcen

Die sieben Resilienzbausteine wirken auf drei miteinander verbundene Ebenen, die wir gezielt entwickeln können:

Diese drei Ebenen zeigen deutlich: Resilienz ist mehr als nur eine Eigenschaft, die „einfach so“ vorhanden ist. Wir können jeden Baustein aktiv trainieren – sei es durch Reflexion oder neue Verhaltensweisen oder auch den Aufbau unterstützender Strukturen. Gemeinsam bilden sie das Fundament dafür, unsere Persönlichkeit zu stärken und Entwicklungsschritte bewusst anzugehen.

Klingt das für dich alles ziemlich kompliziert?

Keine Sorge – mit meiner Resilienz-Toolbox und dem Selbststärkekompass wird es ganz einfach, Schritt für Schritt an deiner Resilienz und inneren Stärke zu arbeiten!

Jeder Baustein hat eine solide wissenschaftliche Grundlage. Die Neurobiologie zeigt uns, wie unser Gehirn widerstandsfähiger wird und flexibel auf Veränderungen reagieren kann. In den aufklappbaren Abschnitten zu jedem Baustein findest du kompakte Einblicke in die neurobiologischen Mechanismen. Diese sind kurz, klar und praxisnah erklärt. So kannst du die Erkenntnisse der Neurowissenschaft direkt in deinem Alltag anwenden.

Baustein 1

Selbstreflexion

Aus der Vergangenheit lernen, um die Zukunft zu gestalten

Selbstreflexion heißt, dass du dich ehrlich hinterfragst. Erkenne deine Stärken und Schwächen und lerne aus deinen Erfahrungen. So gewinnst du neue Perspektiven und entwickelst dich bewusst weiter.

Praxis-Tipp:

Nimm dir in einer ruhigen Minute Zeit und notiere, welche Herausforderungen du in den letzten sechs Monaten erfolgreich bewältigt hast. Überlege, welche Ressourcen dir dabei geholfen haben. Was kannst du aus diesen Erlebnissen mitnehmen?

Baustein 2

Optimismus

Die Kraft der Zuversicht

Optimismus bedeutet, trotz Herausforderungen zuversichtlich zu bleiben und daran zu glauben, dass sich die Dinge zum Positiven wenden können. Es geht nicht darum, alles durch eine rosarote Brille zu sehen, sondern um einen realistischen, aber auch nicht düsteren Blick. Du weißt, dass nicht immer alles gut ausgeht, doch du bleibst offen für Möglichkeiten und gestaltest aktiv, was in deiner Macht steht.

Praxis-Tipp:

Schreib dir jeden Abend drei positive Dinge auf, die du an diesem Tag erlebt hast – egal, wie klein sie dir erscheinen. Das kann ein schönes Gespräch, eine erfolgreich erledigte Aufgabe oder ein Moment der Ruhe sein. Diese kleine Übung hilft dir dabei, deinem Gehirn beizubringen, sich mehr auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Du förderst so auf lange Sicht deine optimistische Grundhaltung.

Baustein 3

Akzeptanz

Das Unveränderbare annehmen und mit Klarheit handeln

Akzeptanz bedeutet, Dinge so hinzunehmen, wie sie sind, wenn du sie nicht ändern kannst. Widerstand bringt nichts. Geh bewusst mit dem Schmerz um, der zum Leben gehört, akzeptiere ihn und mach trotzdem weiter. Anstatt deine Energie darauf zu verschwenden, gegen das Unvermeidbare anzukämpfen, fokussierst du dich auf das, was wirklich wichtig ist. So findest du innere Ruhe und Klarheit, um auch in schwierigen Zeiten handeln zu können.

Praxis-Tipp:

Nimm dir einen Moment Zeit und denke an eine Situation, die du nicht ändern kannst. Zum Beispiel das Verhalten anderer Menschen oder eine unerwartete Wendung in deinem Leben. Schreib auf, wie viel Energie du in den Widerstand investiert hast. Überlege, was sich verändern könnte, wenn du diesen Widerstand loslässt. Konzentriere dich darauf, wie du mit der Situation umgehen kannst, statt gegen sie anzukämpfen.

Baustein 4

Selbstwirksamkeit

Vertrauen in deine Kraft, etwas zu bewirken und aktiv dein Leben zu gestalten

Selbstwirksamkeit heißt, daran zu glauben, dass du durch deine eigenen Taten Einfluss auf dein Leben nimmst. Du übernimmst Verantwortung und stärkst das Vertrauen in deine Fähigkeiten, um Herausforderungen zu meistern. Sie ist eine wichtige Ressource, um aktiv zu handeln und Hindernisse zu überwinden.

Praxis-Tipp:

Für diese Woche nimm dir ein klares Ziel vor. Achte darauf, dass es in deinem Einflussbereich liegt. Das könnte zum Beispiel sein, einen festen Tagesablauf zu gestalten. Oder erledige eine kleine Aufgabe, die du bisher aufgeschoben hast.

Schau dann, wie sich dein Handeln positiv auswirkt. Notiere dir, was du daraus mitgenommen hast..

Baustein 5

Lösungsorientierung

Den Blick nach vorne richten und kreative Wege finden

Lösungsorientierung heißt: Verlier dich nicht im Problem, sondern konzentriere dich darauf, was du selbst ändern kannst. Du schaust nach vorne und entwickelst kreative Ansätze, um Hindernisse zu überwinden. Statt in Schwierigkeiten zu stecken, erkennst du Chancen. Du setzt deine Energie darauf, neue Möglichkeiten zu entdecken. So stärkst du deine Fähigkeit, auch in herausfordernden Zeiten aktiv zu bleiben und sinnvolle Lösungen zu gestalten.

Praxis-Tipp:

Überlege dir eine aktuelle Herausforderung und beantworte folgende Fragen:

- Was genau ist das Problem?

- Was kann ich konkret tun, um den ersten Schritt zur Lösung zu machen?

- Welche Ressourcen oder Unterstützung stehen mir zur Verfügung?

Notiere dir diese Überlegungen und setze den ersten Schritt sofort in die Tat um.

Baustein 6

Beziehungsorientierung

Soziale Verbindungen als Schlüssel für Resilienz

Beziehungsorientierung heißt, die Bedeutung von Beziehungen zu erkennen und sie bewusst zu pflegen. Ein starkes soziales Umfeld bietet dir Halt und Unterstützung, besonders wenn es mal schwierig wird. Resilienz entsteht, wenn du in andere vertraust und weißt, dass du in Krisen auf deine Freunde und Familie zählen kannst. Gestalte deine Beziehungen aktiv. So schaffst du eine wertvolle Ressource, die dir hilft, Herausforderungen zu meistern und gestärkt daraus hervorzugehen.

Praxis-Tipp:

Denk doch mal darüber nach, wer in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis eine wichtige Stütze für dich ist. Schreib dieser Person eine Nachricht. Bedanke dich oder melde dich einfach mal wieder. So stärkst du eure Verbindung und baust Vertrauen in deine Beziehungen auf.

Baustein 7

Zukunftsorientierung

Klarheit über deine Ziele und Werte gewinnen und Schritt für Schritt vorangehen

Zukunftsorientierung bedeutet, dass du dir klarmachst, was in deinem Leben wirklich zählt, und gezielt darauf hinarbeitest. Du setzt dir präzise und bedeutungsvolle Ziele und planst konkrete Schritte, um diese zu erreichen. Menschen mit Resilienz lassen sich nicht von Unsicherheiten oder Hindernissen stoppen. Sie gestalten ihre Zukunft aktiv und reagieren flexibel auf Veränderungen.

Praxis-Tipp:

Nimm dir Zeit und überlege dir eine Vision für die nächsten fünf Jahre. Schreib auf, was dir in diesem Zeitraum wichtig ist. Das kann beruflich sein, privat oder für dein persönliches Wachstum. Teile diese Vision in kleinere, erreichbare Etappen auf. Fang noch heute mit einem kleinen Schritt in die gewünschte Richtung an.

Resilienz ist Persönlichkeitsentwicklung

Diese Bausteine machen klar, dass Resilienz mehr ist als nur Stressbewältigung.

Du gestaltest aktiv dein Leben, entwickelst dich weiter und kommst gestärkt aus Krisen heraus. Dieser dynamische Prozess begleitet dich ein Leben lang.

Woher wissen wir eigentlich so viel über Resilienz?

Emmy Werner und der Beginn der Resilienzforschung

Die moderne Resilienzforschung kommt aus der Entwicklungspsychologie. Eine der wichtigsten Studien führte die amerikanische Psychologin Emmy E. Werner durch. Ihre bahnbrechende Arbeit, die Kauai-Studie, legte den Grundstein dafür, warum einige Menschen trotz schwieriger Zeiten psychisch gesund bleiben und erfolgreich sind.

Die Kauai-Studie: 40 Jahre spannende Forschung

1955 starteten Emmy Werner und ihre Kollegin Ruth Smith auf der hawaiianischen Insel Kauai eine der ersten großen Langzeitstudien zur kindlichen Entwicklung und Resilienz. Über 40 Jahre begleiteten sie die Lebenswege von 698 Kindern, die alle im gleichen Jahr in Kauai geboren wurden. Die Gruppe war sehr unterschiedlich: Ein Drittel der Kinder lebte unter schwierigen Bedingungen wie Armut, familiären Konflikten oder mit psychisch kranken Eltern.

Die Forscher waren von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter an ihrer Seite. Sie führten Interviews mit den Kindern, Eltern und Lehrern, schauten in Gesundheits- und Schulunterlagen und dokumentierten die Lebensumstände der Kinder. Sie aktualisierten regelmäßig die Ergebnisse, um ein umfassendes Bild ihrer Entwicklung zu bekommen.

Ergebnisse: Warum gedeihen manche Kinder trotz widriger Umstände?

Die Kauai-Studie brachte bahnbrechende Erkenntnisse über Resilienz. Ein wichtiges Ergebnis: Etwa ein Drittel der Kinder aus schwierigen Verhältnissen entwickelte sich dennoch positiv. Diese Kinder wurden psychisch stabil, sozial integriert und beruflich erfolgreich.

Die Studie identifizierte Schutzfaktoren , die diese Resilienz unterstützten:

- Individuelle Eigenschaften: Resiliente Kinder hatten oft ein positives Selbstbild, Optimismus und sahen Schwierigkeiten als Herausforderungen.

- Soziale Unterstützung: Eine stabile emotionale Verbindung zu mindestens einer vertrauensvollen Person war entscheidend. Diese Beziehungen gaben Sicherheit und Vertrauen.

- Lösungsorientiertes Verhalten: Resiliente Kinder entwickelten Strategien, um aktiv mit Problemen umzugehen. Sie suchten nach Lösungen statt sich auf Probleme zu fixieren.

Resilienz ist dynamisch, nicht statisch

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Kauai-Studie war, dass Resilienz kein festgelegter Charakterzug ist. Kinder, die zunächst wenig resilient wirkten, konnten durch neue unterstützende Beziehungen oder Lebensveränderungen Resilienz entwickeln. Ebenso konnten starke Kinder bei neuen Belastungen Schwächen zeigen.

Die Bedeutung der Kauai-Studie heute

Die Ergebnisse der Kauai-Studie revolutionierten unser Verständnis von Resilienz und Entwicklung. Emmy Werners Forschung zeigte, dass nicht nur Gene oder frühe Lebensumstände wichtig sind, sondern auch äußere Schutzfaktoren und individuelle Ressourcen.

Diese Erkenntnisse flossen in vielen Bereichen ein:

- In der Pädagogik werden Programme entwickelt, um soziale Bindungen zu stärken.

- In der Familienberatung werden Familien unterstützt, ein positives Umfeld zu schaffen.

- In der Psychotherapie nutzen Fachleute diese Forschung, um Menschen in Krisen zu helfen.

Emmy Werner und ihre Arbeit sind bis heute Meilensteine in der Resilienzforschung. Die Kauai-Studie zeigt uns, dass Resilienz nicht angeboren sein muss, sondern durch Beziehungen, Strategien und Optimismus entwickelt werden kann. Sie erinnert uns daran: Auch unter schwierigen Bedingungen kann ein erfülltes und erfolgreiches Leben möglich sein.

Resilienz in der Praxis: Kleine Schritte, große Wirkung

Micro Habits – Das Geheimnis guter Resilienz-Gewohnheiten im Alltag

Wie funktionieren Micro Habits?

Micro Habits, oder einfach gesagt, Mini-Gewohnheiten, sind kleine und einfach umzusetzende Verhaltensweisen, die du in deinen Alltag einbauen kannst, um mit der Zeit echte Veränderungen zu sehen. Der Clou bei Micro Habits ist ihre Einfachheit: Sie sind so minimal, dass sie wirklich keinen großen Aufwand erfordern.

Zum Beispiel könntest du jeden Morgen ein Glas Wasser trinken, eine Minute lang tief durchatmen oder einen positiven Gedanken aufschreiben.

Das Ziel ist nicht der schnelle Erfolg, sondern eine dauerhafte Routine. Indem du solche kleinen Gewohnheiten schrittweise ausbaust und kombinierst, kannst du langfristig viel in deinem Denken, Verhalten und deinen Gefühlen bewegen.

Warum sind Micro Habits so effektiv?

Die Wirksamkeit von Micro Habits beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen über Gewohnheitsbildung und Verhaltenspsychologie. Hier sind die Hauptgründe, warum sie so gut funktionieren:

- Geringe Hürden: Weil Micro Habits so klein sind, fühlen sie sich nicht überwältigend an. Unser Gehirn scheut Anstrengung, aber Micro Habits verlangen kaum Energie oder Zeit. Statt dich vorzunehmen, täglich 30 Minuten zu meditieren, kannst du einfach mit einer Minute tiefem Ein- und Ausatmen beginnen.

- Positive Gefühle: Kleine, erreichbare Ziele setzen in deinem Gehirn Dopamin frei, was dir ein schönes Gefühl von Belohnung und Motivation gibt. Das verstärkt dein Verhalten und macht es wahrscheinlicher, dass du es wiederholst

- Gewohnheitsketten: Du kannst Micro Habits an schon vorhandene Routinen knüpfen. Das erleichtert es, sie in deinen Alltag aufzunehmen. Diese Art von “Auslöser” hilft, neue Gewohnheiten automatisch zu starten. Zum Beispiel könntest du beim Zähneputzen an drei Dinge denken, für die du dankbar bist.

Konsistenz zählt mehr als Intensität: Für die Bildung neuer neuronaler Verbindungen ist Wiederholung entscheidend. Jedes Mal, wenn du ein Micro Habit durchführst, wird es stärker in deinem Gehirn verankert.

Stressoren und Lösungen: Was uns belastet – und wie wir darauf reagieren

Wir alle kennen das Gefühl von Stress, oder? Allerdings ist nicht jeder Stress gleich. Oft sind es die kleinen, immer wiederkehrenden Dinge, die uns die meiste Energie rauben. Im Alltag resilient zu sein, heißt, diese Stressmacher zu erkennen, ihre Wirkung zu minimieren und gezielt Lösungen zu finden.

Schritte zur Stressbewältigung

Erstmal: Welche Situationen, Aufgaben oder Leute stressen dich regelmäßig? Führ doch mal eine Woche lang ein Stress-Tagebuch! Damit kannst du Muster entdecken.

Dann: Überleg dir praktische Lösungen. Was kannst du beeinflussen? Vielleicht gibt es Aufgaben, die du abgeben kannst? Oder Situationen, in denen du klare Grenzen setzen solltest?

Und wenn du Stressfaktoren siehst, die du nicht ändern kannst, probiere Akzeptanz. So verlierst du keine Energie im Widerstand, sondern setzt sie für das Wesentliche ein.

Beispiele für kleine Veränderungen

Warum schaltest du nicht einfach die Push-Benachrichtigungen auf deinem Handy aus? So gibt’s weniger Unterbrechungen.

Plan auch mal bewusste Pausen für Entspannung oder Bewegung ein. Hast du schon von der „90-Sekunden-Regel“ gehört?

Atme bei akutem Stress 90 Sekunden lang tief ein und aus, um dich zu beruhigen.

Wenn du Stressfaktoren klarer wahrnimmst und gezielt reagierst, schaffst du dir mehr innere Ruhe und Freiraum.

Resilienz im Kleinen: Stärke in alltäglichen Momenten finden

Resilienz ist nicht nur wichtig für große Krisen. Sie zeigt sich auch in den kleinen Momenten des Alltags. Oft gibt es unscheinbare Gelegenheiten, in denen wir unsere Widerstandskraft üben und stärken können.

Wie du Resilienz im Alltag integrieren kannst

- Triff bewusste Entscheidungen. Überlege dir genau, wie du auf Herausforderungen reagieren möchtest. Ein ruhiger Atemzug hilft, bevor du impulsiv antwortest. So kannst du Situationen entschärfen.

- Meistere kleine Herausforderungen. Betrachte Alltagsprobleme wie Missverständnisse oder unangenehme Aufgaben als Training für deine Resilienz.

- Etabliere Rituale. Starte den Tag mit einem kurzen Dankbarkeitsmoment oder beende ihn mit der Frage: „Was habe ich heute gelernt?“

Beispiele

- Wenn du im Stau stehst, nutze die Zeit für bewusste Atemübungen, anstatt dich zu ärgern.

- Läuft etwas nicht wie geplant, frag dich: „Was kann ich daraus mitnehmen?“

Indem du Resilienz in den Alltag einbaust, schaffst du eine stabile Grundlage für größere Herausforderungen.

📥 Entdecke deine Kraftquellen im Alltag

Resilienz entsteht durch kleine, bewusste Stärkungsmomente, die uns Energie schenken und uns leicht durch den Alltag tragen. Manchmal fällt es schwer, diese Kraftquellen zu entdecken.

Deshalb habe ich als Geschenk eine Sammlung von 111 Kraftquellen für mehr Leichtigkeit im Alltag für dich zusammengestellt.

In diesem Booklet findest du viele Ideen, die du im Alltag nutzen kannst. Diese helfen dir, Momente der Ruhe, Freude oder Leichtigkeit in dein Leben zu holen – von achtsamen Übungen bis hin zu kleinen, entspannenden Handlungen.

Fazit: Resilienz im Alltag leben

Resilienz kannst du durch kleine, praktische Schritte und wissenschaftliche Grundlagen zu einer greifbaren Fähigkeit machen. Mit Routinen, Micro-Habits und Stressbewältigungsstrategien stärkst du sie. Dazu kommen alltägliche Momente der Achtsamkeit. So kannst du Resilienz nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern auch jeden Tag aktiv fördern.